- 東大生による国語専門個別指導 ヨミサマ。

- 記事一覧

- 東大生のノートの取り方を大公開!「板書を写さなくてもいい」そのわけとは?

東大生のノートの取り方を大公開!「板書を写さなくてもいい」そのわけとは?

こんにちは!ヨミサマ。編集部です!

皆さんは、ノートをとることに一生懸命になって、授業の内容が頭に入ってこない、という経験はありませんか?私自身も、ノートをきれいに書くことに熱中して、後になって授業の内容を全く覚えていなかったという経験があります。

学校や塾ではノートをとるように言われることが多いと思いますが、東大生の中には「ノートをとる」「板書を写す」ことはしなくてもいいと言う人がいます。

それでは、どのように授業の内容を書いていたのでしょうか?

今回は、東大生のノート術について紹介したいと思います。

東大生のノート術その1:黒板を写さない

黒板の内容をそのまま書き写すことは、効率が悪く、学習効果が低いです。なぜなら、書くことに集中すると手を動かすだけの「作業」になりがちで、授業の内容を本当に理解するための「思考」が止まってしまうからです。

実際、ヨミサマ。代表の神田直樹が東大生と行った座談会では、東大生がノートを取らない理由として、

Aさん「板書を写すことに集中してしまうと、その間先生の話が頭に入らなくなってしまうんです。なので、授業中は徹底的に先生のお話を聞いて理解することに集中し、板書などは授業後にスマートフォンで写真を撮って保存していました。」

Bさん「黒板に書かれている内容はほとんど教科書や参考書に載っているものなので、わざわざ書き写す意味を感じませんでした。」

といったものがありました。(出典:「「独学で東大合格」、座談会で明かされる”塾なし東大生”の共通点4つ、板書にノートは使わない?」東洋経済オンライン, 2025/09/22, https://toyokeizai.net/articles/-/867524)

実は読むことは、話すスピードの7倍、書くスピードの19倍の速さでできると言われています。よって、授業の内容を頭に入れるためには、黒板を書き写すよりも教科書や参考書を繰り返し読む方が効率的です。

また、授業中にノートを取っても、後から見返すことが少ない場合が多く、その労力が無駄になってしまうこともあります。

保護者や指導者はノートを取っているかいないかを重要視してしまいますが、授業内容をしっかり想起できるような仕組みが作られているかに目を向けていくことが、成績向上の第一歩ですね。

では、皆さんも実践しやすいように具体的な方法についてまとめました。

東大生のノート術

- ノートはとらず、手を止めて先生の話に集中する

- 重要な内容は教科書や参考書で確認する

- 必要があれば授業を録音・録画する(許可がある場合)

- 自分の言葉で要点をメモする時間を授業後に設ける

まず、板書をとにかくとる、という考えを捨てて先生が話す内容に集中してみましょう。

重要そうな部分は教科書や参考書で確認してまた、授業でやった内容を何らかの形で記録できていないと落ち着かないという方もいるかとは思うので、先生からの許可が取れれば録画(写真)や録音などの活用がおすすめです。

最後に、授業後に自分の言葉で要点をメモしておくことは自分の授業を聞いた後の情報がごちゃごちゃしている頭の中を整理するのにも非常に重要です。

東大生のノート術

- ノートを机にしまい、手を止めて先生の話に集中する

特に理解が必要なポイントでは、目と耳だけを使って集中し、頭の中で意味をかみ砕くようにします。 - 重要な内容は教科書や参考書で確認する

授業後や復習の際に、教科書や参考書を何度も読み返し、理解を深めます。これにより、情報を正確かつ効率よく吸収できます。 - 必要があれば授業を録音・録画する(許可がある場合)

一度で理解できなかった部分は、録音・録画を使って繰り返し確認することで定着を図ります。

自分の言葉で要点をメモする時間を授業後に設ける

理解した内容を短く自分の言葉でまとめ直すことで、思考が整理され、記憶にも残りやすくなります。

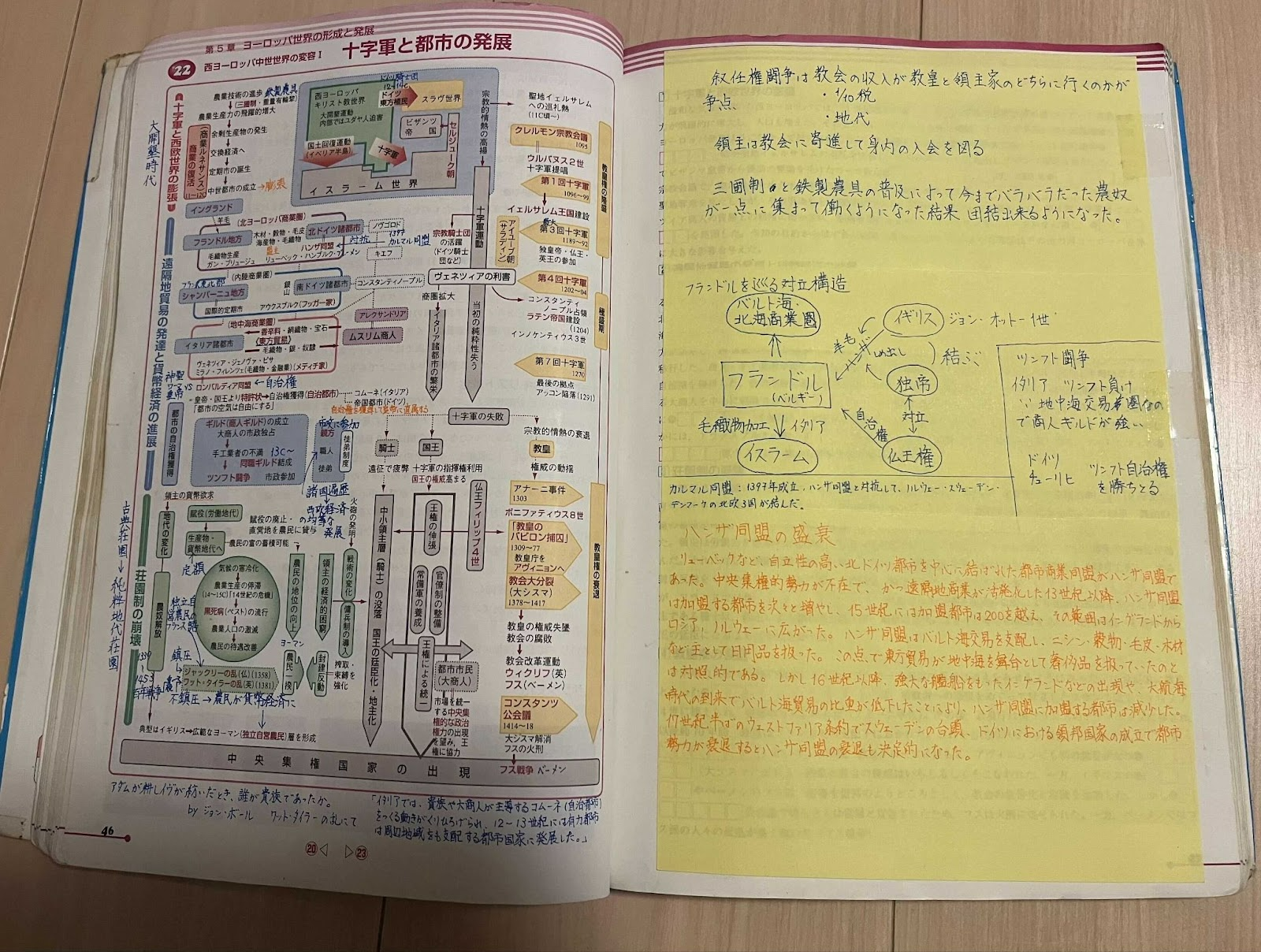

②気づきや授業で得た学びは教科書・参考書に直接書き込む

授業中に得た気づきや先生の指摘をノートに記録するのではなく、教科書や参考書に直接書き込む方が効率的で記憶に残りやすいです。

教科書や参考書は、学習の土台となる「幹」の部分。それに対して、授業で得た具体例や先生の補足説明は「枝葉」にあたります。これらを物理的にも内容的にも一体化させることで、情報がつながって理解が深まりやすくなります。

また、ノートは教科書から切り離された「別の場所」にあり、後から振り返るのが面倒になりますが、教科書・参考書に書き込んでおけばワンアクションで学びを再確認できるため、時間のロスがありません。

以下に実際のノートの例を示しています。教科書に書き込んであるおかげで情報がわかりやすいですよね。

【具体的方法】

- 教科書や参考書の余白にその場で書き込む

先生の重要な解説や、自分が「なるほど」と感じた気づきは、すぐに該当ページの余白や欄外に書き込みます。

例えば、「この公式の使い所は○○のとき」「先生いわくここは頻出!」など、記憶に残したい情報をその場でメモします。 - 自分の言葉で書く

ただ板書を写すのではなく、自分なりに要約したり、自分の理解で言い換えたりすることで、思考が深まり記憶に残りやすくなります。 - 「ミスの記録」は別で管理する

教科書に書き込むのは「新しく得た学び」に絞り、間違えた理由やパターンなどは別途ノートや付箋などに記録する。

このようにして、自分のミスだけを体系的に管理することで、入試対策に役立ちます。 - 汚すことを恐れず、積極的に使い込む

教科書や参考書は“読むだけの本”ではなく、“使い倒すための道具”と考えます。書き込みによって“自分専用の参考書”が出来上がります。

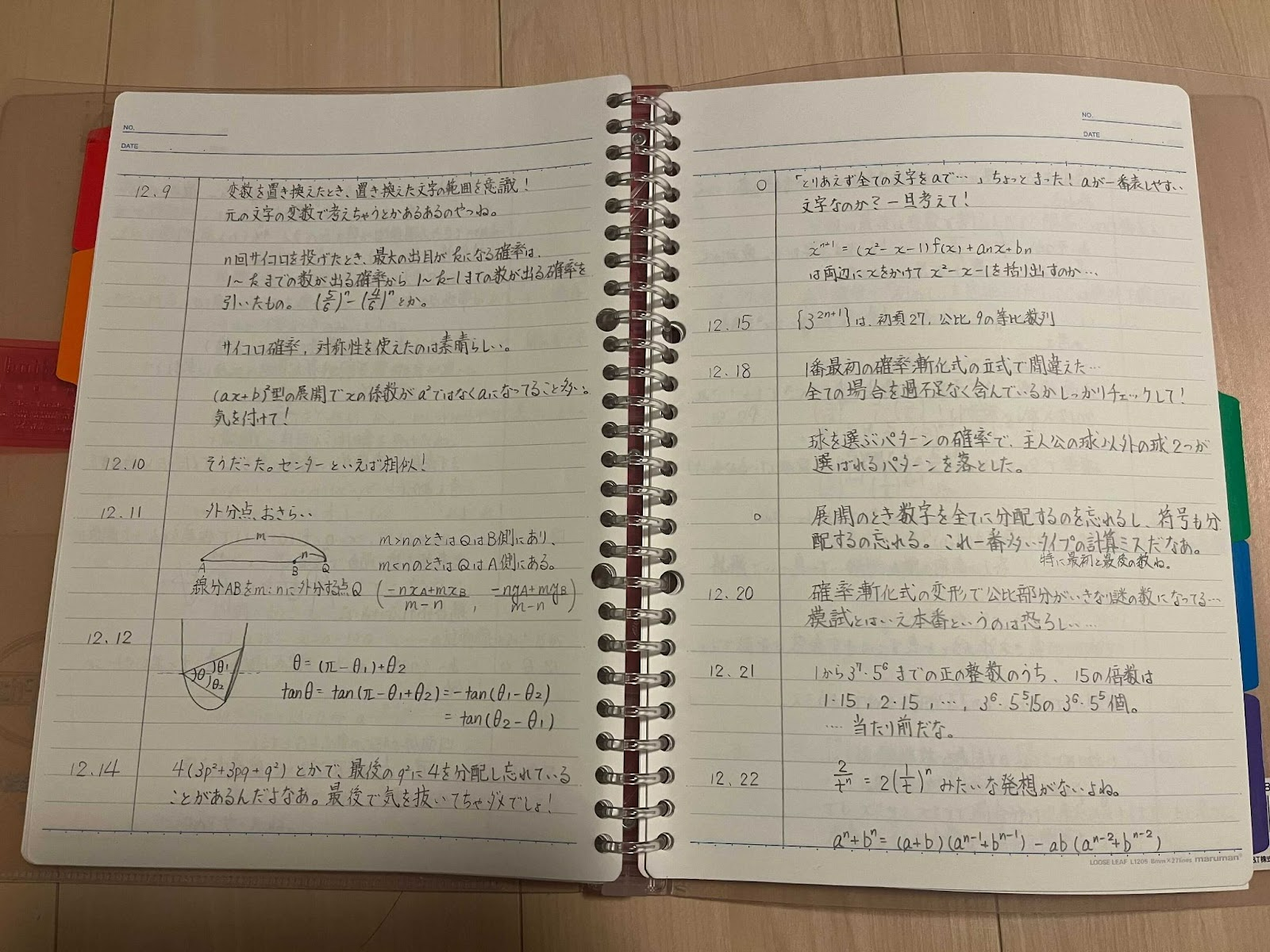

③おすすめのノートのとり方「教科別2行ミスノート法」

ただ授業中に全くノートをとらないのも難しいですよね。そういったときには「2行ミスノート法」を有効活用してみましょう。「2行ミスノート法」は、自分がどこで間違えたのか、どうすれば防げたのかを簡潔に記録し、ミスの再発を防ぐための学習法です。

正解は教科書や参考書にすでに載っていますが、ミスは自分にしかわからない“オリジナル”の情報です。そこにこそ改善のヒントがあります。

また、1つのミスを「たった2行」で書くことで、

- 無駄な時間をかけずに習慣化しやすく

- 思考を端的に整理する力(=国語力)も鍛えられる

という二重の学習効果があります。

この「短く・深く・繰り返す」仕組みによって、同じ失敗をしないだけでなく、問題の本質を見抜く力や抽象化能力も伸びていきます。

【具体的方法】

- 教科ごとにB5サイズのルーズリーフノートを用意する

1冊にすべての教科を混ぜず、科目別に管理することで後から見返しやすくします。 - ミス1つにつき2行で記録

- 1行目:ミスの内容(具体的に何を間違えたか)

- 2行目:原因と対策(なぜ間違えたのか、どうすれば防げるか)

- 1行目:ミスの内容(具体的に何を間違えたか)

- 勉強の始めに読み返す

毎朝や勉強の前にこのミスノートを読み返す習慣をつけると、過去の失敗を活かす意識が高まり、同じミスを繰り返さなくなります。 - 抽象化して本質をとらえる

単なる事実の羅列ではなく、少し抽象的な視点で「なぜ起こったのか」を自分の言葉で整理するよう意識します。これにより、他の類似問題にも応用できる力がつきます。 - 正解の記録は不要

正しい解き方や知識は教科書・参考書・解説書に載っているため、ノートでは自分だけのミス”に特化して記録します。

④なんでも手帳を作ってみる!

実はこの④が最も大切です!

まずA4サイズのスケジュール帳を使用します。大きめで自由に書き込めるものが望ましく、またスマホやタブレットで入れない方が良いです。これは、スマホやタブレットだとつい他の誘惑(動画・ゲーム)に流れる可能性があるためです。

記録の目的は、書くことで思考を整理し、後から見返して新たな発見を得るためで、書く内容はなんでもOKです!その日の小さな発見、思いついた勉強法、勉強法を試した結果・反省点・改良点など自由に思ったことを書いてみましょう。

書く頻度は毎日でなくてよいです。気が向いたときに気軽に書くことがポイントです。「日記」ではなく、「なんでも手帳」とすることで義務感を避けると続けやすいでしょう。

まとめ

東大生のノート術にはいろいろなポイントがありました。

最も大事なのは、黒板の内容をそのまま書き写すことをやめて、自分でオリジナルのノートを作るということです。

効率的に授業を聞けるようになれば、国語力は自ずと伸びていきますよ!

「ヨミサマ。」ではこのような国語力を伸ばすためのコツを授業を通じてお伝えしています。まずは無料体験からお気軽に!

無料体験授業実施中!

国語力を劇的に変える60分

ヨミサマ。体験授業

- 自分の今の「国語力」が分かる!

- 大学生の国語の「解き方」を追体験!

- 成績の伸ばし方の見通しが立つ!

無料

公式LINEからカンタン30秒

体験授業を予約する

この記事を編集した人

東大生がつくる国語特化の個別指導塾ヨミサマ。編集部です。ヨミサマ。講師の東大受験や指導の経験をもとに、国語や受験にまつわるお役立ち情報を発信していきます!