- 東大生による国語専門個別指導 ヨミサマ。

- 記事一覧

- 漢字が覚えられない子必見!中学受験で差がつく記憶術5選

漢字が覚えられない子必見!中学受験で差がつく記憶術5選

中学受験を控えたお子さんの漢字学習に、お悩みはありませんか?

ヨミサマ。で講師として指導していて、生徒さんに国語で苦手な分野を聞くと、「漢字が覚えられなくて…」と言われることがよくあります。

筆者自身も漢字の書きを間違えてしまうことがあり、悩んでいた経験があります。本腰を入れて漢字や語彙の強化に取り組むようになってから、語彙力が増え、国語全体の成績も向上しました。

実際、中学受験の国語において、漢字はしっかりと点をとりたい基礎的な分野です。漢字学習は決しておろそかにできない重要なものなのです。

目次

はじめに:中学受験のカギを握るのは「漢字学習」!

国語では必ず漢字問題が出題されます。具体的な配点や割合は学校によって異なりますが、一般的には5~20問程度の漢字問題が出題され、1問あたりの配点は1~3点、合計5~20点分となります。国語の点数全体の約五分の一、また合格点の約三分の一を占めると考えると、漢字問題の重要性は無視できません。

(出典:マイナビ家庭教師 32499 )。(関連記事)

【小4国語/漢字】点数を10点アップさせるための漢字の勉強法|中学受験のツボ[国語編] – 中学受験ナビ

出題例① 開成中学校(年度不明)

問題:次のカタカナを漢字に直しなさい。

- 地球温暖化をセンモンに研究している。

- 野球大会で実力をハッキする。

- フクザツな問題に取り組む。

- 今期の学級委員をツトメル。

- 国民には税金をオサメル義務がある。

(出典:中学入試 漢字練習問題 https://manabihiroba.net/kokugo/kanji.html )

出題例② 灘中学校(2008年度)

問題:「目新しい」は「目」と「新しい」が組み合わさってできた言葉です。

次の1~6もそれと同じような成り立ちになるよう、□に適当な漢字を入れなさい。

- □きびしい

- □おしい

- □難しい

- □めずらしい

- □易しい

- □おそろしい

(出典:朝日新聞デジタル)

これらの例からも分かるように、漢字問題には、基本的な読み書きの問題だけでなく、語の成り立ちや語彙の理解を問う高度な問題まで、さまざまなバリエーションがあります。

漢字の学習は、すべての学力の土台になる

漢字学習は、漢字問題に備えるだけでなく、他の教科や総合的な学力向上にも直結します。

たとえば──

- 語彙力や読解力の向上:漢字を学ぶことで語彙が増え、文章の理解力が深まります。

- 他教科への応用:理科・社会などでも専門用語や重要語句は多くが漢字で出題されます。読めなければ内容を理解することすら困難です。

- 思考力・表現力の向上:漢字の成り立ちや部首の意味を学ぶことで、言葉の背景にある文化や論理構造に触れることができ、深い理解と表現力が身につきます。

つまり、漢字は「国語」のためだけの学習ではありません。すべての学びの基礎として機能するのです。

漢字学習の基本は「暗記」——でも、暗記にはコツがある!

漢字の学習には、やはり「暗記」が欠かせません。ただし、効率よく覚えるためには、記憶の仕組みに合った方法を知っておく必要があります。

まずは、脳科学・教育心理学の研究に基づいた、効果的な暗記法を5つ紹介します。

1. 間隔をあけて何度も復習する

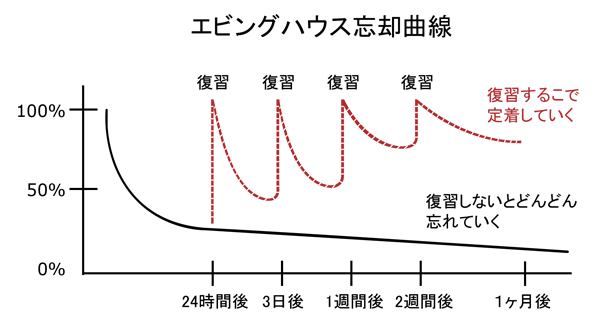

一度で覚えようとするよりも、忘れる前に復習を繰り返す方が効果が高いといわれています。

人間の記憶は、時間の経過とともに自然に薄れていきます。

ドイツの心理学者エビングハウスの研究では、1回覚えた内容でも、20分後には約40%、1週間後には約80%が忘れられてしまうことが分かっています。

(出典:EASYROTE)mnemonics.html

この「忘れる仕組み」を考慮して、忘れる前に復習することで記憶を定着させましょう。

たとえば、「翌日・3日後・1週間後」というふうに間隔をあけて復習すると効果的です。

この「anki」というフラッシュカードのアプリは、単語カードを登録すると、この記憶に最適なタイミングで問題を出してくれます。iOS版では有料になってしまうのが難点ですが、効率よく暗記したい方におすすめのアプリです。

2. 「見て覚える」より、「思い出す練習」をする

脳は「思い出す」という行為を通じて、情報の重要性を判断し、記憶を強化します。

つまり、ただ単語帳や問題集を見て覚えるよりも、思い出すというひと手間をかけることで、記憶が定着しやすくなります。

具体的には、

- 覚えたいものを下敷きなどで隠して思い出す

- テスト形式で学習する

- 覚えたことを人に説明する

といった方法が効果的です。

3. 多感覚の利用(書く+話す+見る)

感覚をフル活用して覚える!

記憶は、より多くの感覚を使うほど定着しやすくなります。

たとえば「見る+書く+声に出す」など、複数の感覚を組み合わせた学習が有効です。

- 書きながら声に出す

- 覚えた内容を図や色を使って書いて整理する

- 体を動かしながら暗記する

こうすることで、記憶の「入り口」が増え、忘れにくくなります。

4. 意味づけ・イメージ化

「覚える」だけでなく「理解する」

人間の脳は、意味のある情報を優先的に記憶します。

そこで大事なのは、覚えたいものに、自分なりに「意味づけ」や「イメージ」を加えることです。

- 「漢字の成り立ち」を調べてみる

- 似た意味の漢字と比較して、共通点や相違点を考える

- その漢字を使うシーンを思い浮かべる

5. 睡眠の活用

勉強の後はしっかり寝るべきです。

なぜかというと、最新の脳科学では記憶の整理と固定は睡眠中に行われることが明らかになっているから。

とくに、暗記をした直後に寝ることで、記憶の定着が促されます。

勉強のスケジュールを工夫して、暗記は寝る前に行うようにすると効果的です。

5つのコツを踏まえた、実践的な漢字学習法!

ではここからは、これまで説明してきた暗記のコツを踏まえた、具体的な漢字学習方法をご提案していきます!

① 復習日をカレンダーに書き込む

漢字を効率よく覚えるには、「覚えたあと、忘れる前に復習する」ことが何よりも大切です。そのためにおすすめなのが、復習日を事前に設定しておくことです。たとえば、ある漢字を学んだ日を「Day 0」とし、「1日後」「3日後」「7日後」「14日後」などに復習日を設定しておきます。復習も、ただ眺めるだけでなく、白紙に書いたり、意味を声に出したり、アプリを使ってミニテスト形式で思い出すと効果が倍増します。

カレンダーに復習のタイミングを可視化しておけば、忘れる前に記憶を呼び戻す習慣がつき、覚えたい漢字が長期記憶に定着します。

② ミニテストを自分で作る

ただ見るだけ、聞くだけの学習では記憶はなかなか定着しません。大切なのは、「思い出す」こと。そこで効果的なのが、自分で作る「ミニテスト」です。覚えたい漢字について、読み・書き・意味などの簡単な問題を自分で考えてノートにまとめておきます。

毎日少しずつ取り組みながら、間違えた漢字は別ページにまとめて、重点的に復習します。「思い出す」という行為を通じて、脳は記憶の中にある情報の価値を再評価し、より強く定着させるようにします。正解することよりも、「どれだけ考えたか」がカギになります。

③ 複数の感覚を使って勉強する

目で見る、手で書く、声に出す。こうした複数の感覚を同時に使うことで、記憶の入り口が増え、情報はより強く脳に刻まれます。具体的には、覚えたい漢字を丁寧に書きながら、同時にその「読み」や「意味」を声に出していくという方法が効果的です。

また、漢字の形や成り立ち、使い方などを色付きの図や表でまとめてノートに整理すれば、視覚的にも印象に残りやすくなります。音・動き・色をフルに活用して、自分の「からだ」で漢字を覚える感覚を養いましょう。

④ 漢字について想像を膨らませる

漢字は無機質な記号のように見えて、実は形や成り立ちに意味が込められています。だからこそ、単に「丸暗記」するのではなく、意味や形にストーリーやイメージを加えて、記憶に強く残しましょう。たとえば、「働」という字は「人+動」から成り立ちます。人が動いている=働く、とイメージを膨らませれば、記憶に残りやすくなります。

ユーモアが含まれていたり、ちょっと変だったりするストーリーほど、記憶には残りやすいものです。自分だけの「漢字物語ノート」をつくってみるのもおすすめです。

⑤ 寝る前に復習する

記憶は、覚えたときではなく、「寝ている間」に整理されると言われています。そのため、暗記した漢字を寝る直前に軽く見直すだけで、定着率が大きくアップします。

その日の終わりに5分だけ、自分の漢字リストを読み返したり、ノートをパラパラと眺めたりする習慣をつけてみましょう。翌朝、書き出してチェックしてみると、どれだけ覚えていたかが実感できます。

「覚える→寝る→思い出す」のサイクルを毎日繰り返すことで、記憶がしっかり定着していきます。

まとめ:漢字学習は「記憶の仕組みを踏まえた暗記法」で攻略する!

中学受験において、漢字は得点源であり、すべての学びの基盤でもあります。

その学習のカギとなるのが、記憶の仕組みを踏まえた暗記法です。

今回紹介した5つのコツを振り返ってみましょう。

- 間隔をあけて復習する

- 「見るだけ」よりも、「思い出す」学習方法にする

- 見る、聞く、話すを組み合わせる(多感覚の活用)

- 漢字の形や成り立ちを絵やイラストで思い描く

- 寝る前に暗記する

これらはすべて、脳の働きに合わせて「覚えやすく、忘れにくい」記憶をつくる方法です。

そして、それを実践に落とし込んだ5つの学習法は、誰でもすぐに取り入れることができます。

「ただ書く」だけの学習を卒業して、記憶に残す学び方”へ。

毎日の漢字学習に少しの工夫を加えるだけで、受験対策も、そしてその先の学びも、ぐっと深く・楽しくなります。

そして、国語の受験勉強においては、漢字学習だけでなく、読解問題の対策も重要です。

国語の読解問題の対策はぜひヨミサマ。で!

無料体験授業実施中!

国語力を劇的に変える60分

ヨミサマ。体験授業

- 自分の今の「国語力」が分かる!

- 大学生の国語の「解き方」を追体験!

- 成績の伸ばし方の見通しが立つ!

無料

公式LINEからカンタン30秒

体験授業を予約する

この記事を編集した人

東大生がつくる国語特化の個別指導塾ヨミサマ。編集部です。国語のプロフェッショナルとして、国語が苦手な生徒から東大受験対策まで述べ二千人以上を指導してきた経験を記事にしてお伝えします。完全独学で東京大学文科Ⅰ類に合格し、「成績アップは国語で決まる!」著者の神田直樹が監修しています。

単語カードアプリ Anki

単語カードアプリ Anki