- 東大生による国語専門個別指導 ヨミサマ。

- 記事一覧

- 国語の過去問はいつ解くべき?東大合格者が薦める過去問活用法

国語の過去問はいつ解くべき?東大合格者が薦める過去問活用法

こんにちは、東大生がつくる国語特化のオンライン個別指導塾ヨミサマ。編集部です!

みなさんは、国語の過去問をどのタイミングで解きますか?

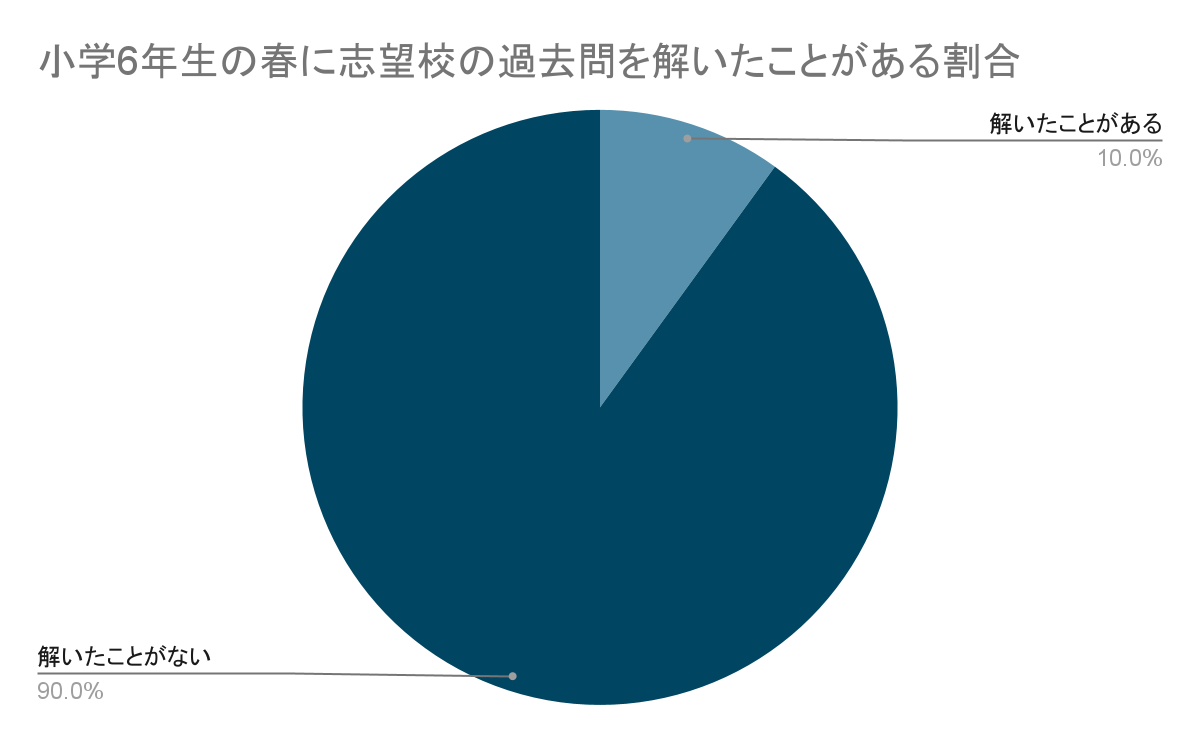

「志望校の過去問(過去に入試で出題された問題)を解いたことがありますか?」と中学受験を控えた小学6年生にアンケートを実施したところ、 小学6年生の春の段階だと、「解いたことがある」と回答したのは、わずか10人に1人でした。 夏の段階でも、「解いたことがある」と回答したのは4人に1人ほどに留まっていました。

しかし、過去問を解いたことがないまま勉強をするのは非常にもったいないです。

今回は受験勉強でカギを握る、過去問への取り組み方について解説します!

目次

過去問を解くべき最適なタイミングとは

過去問を解いたことがないという受験生に、なぜ過去問を解かないのか聞くと、「いまの実力で解けないとショックを受けてしまう」「過去問は、受験勉強の仕上げの段階で実力をチェックするために解きたい」といった返事が返ってきます。

しかし、過去問は実力を試すテストではなく、今後の勉強方針を教えてくれる道しるべです。 過去問をある程度力がついたら解こうという考えはおすすめしません。 なぜなら、過去問を解くことで自分の課題や目指すべき勉強の方向性が見えてくるからです。

実は過去問こそ、勉強を始めた今だからこそ解くべき問題なのです。

今すぐに過去問を解くべき理由

エチオピア料理の「インジェラ」という食べ物を例に考えてみましょう。 インジェラを知っている、食べたことがあるという人は、ごくわずかだと思います。

「3か月後に、インジェラを作れるようになってほしい。ただし、インジェラについて調べるのは禁止」と言われたとします。 そんなことが果たして可能でしょうか?

おそらく不可能だと思います。

何の情報もないのに、、インジェラを作ることなどできませんよね。

この「インジェラ」が受験だったとしたらどうでしょうか? インジェラがどんなものか知らずに作ってといわれても上手く作れないのと同じで、受験する学校の過去問がどんなものか知らなければ、受験に受かることはありません。

つまり、受験に置き換えると、何を勉強すべきかが分からないまま勉強を進めるのは効率が悪いのです。

過去問を解くことで、どの分野を強化すべきかが早い段階で分かり、効果的に学習を進めることができます。

さらに、今後の勉強の中で有用な情報を聞くたびに、「これは受験に役立つ!」と思って聞くことができ、集中して学習に取り組めます。

過去問を解くときにチェックすべきこと

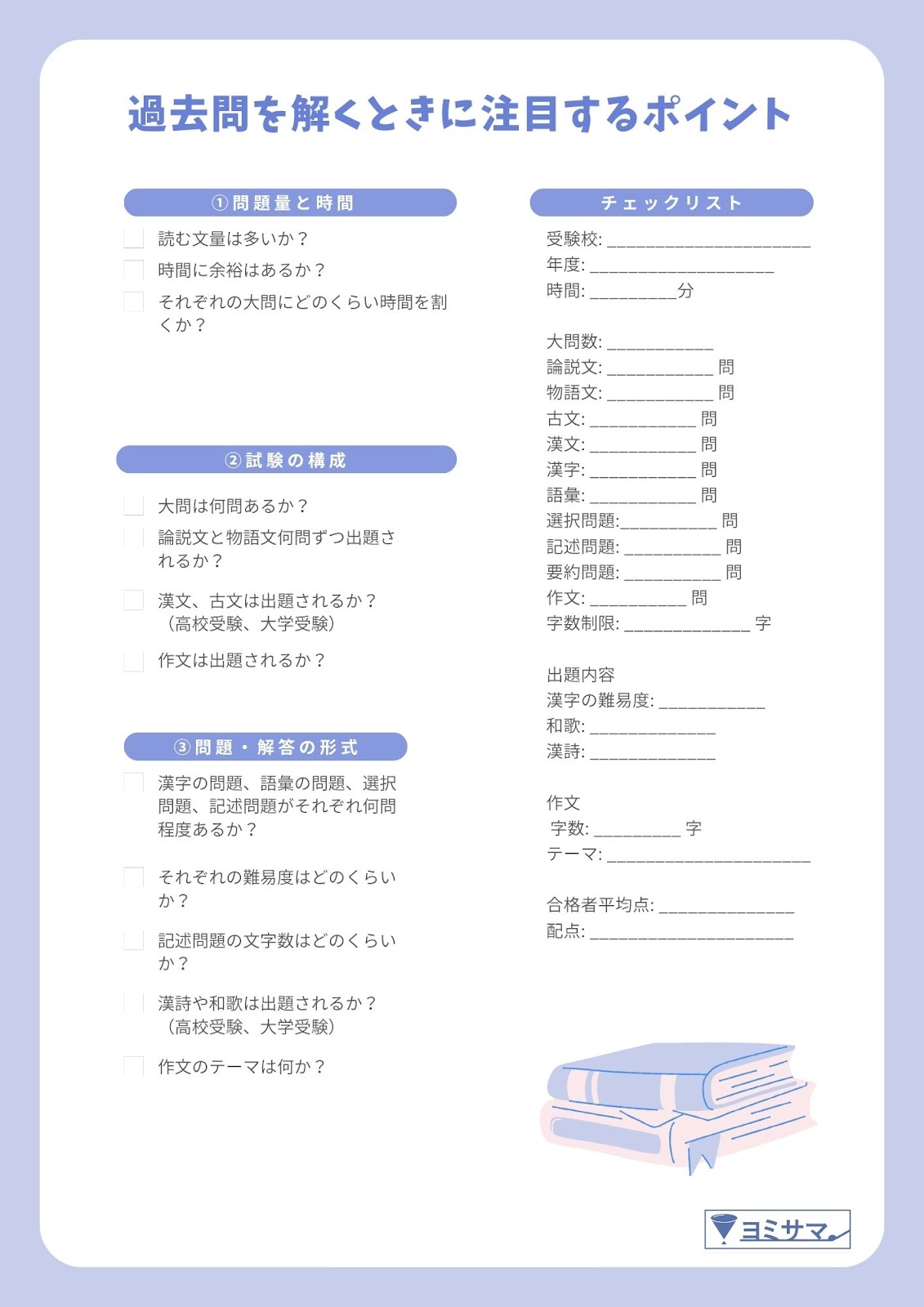

いざ、過去問を解こうとするみなさんに、過去問でチェックすべきポイントをお伝えします。 国語は知識がほぼ要求されないために、何年生であったとしても過去問に取り組みやすいという特徴があります。

「解く」ことがまだハードルが高い場合は、問題と解答解説を読むだけでも大丈夫です。 大事なのは方向性を今すぐに知ることです。

このチェックリストを参考にしながら過去問を解き、分析してみてください。

方向性を知るために、過去問は5年分をめやすに解くと良いでしょう。

ヨミサマ。代表の神田は、東大受験の過去問は中3の12月に解いています。 中3の12月というと受験の3年前ですから、ずいぶん早いと思えるかもしれません。 しかし、早く過去問に取り組んだおかげで英語ではなくより楽なドイツ語を選択するなど東大受験に効果的な勉強法を選択することができたそうです。

過去問の効果的な解き方

ここからは、そんな代表がオススメする過去問の取り組み方を2つご紹介します。

1.過去問集は複数の出版社から買って答えを比較する

過去問は、複数の出版社から解答解説を含めて出版されていることが多いです。 そんなときは、3、4種類の出版社から過去問を買いましょう。

記述式の設問が大半の国語では、出版社ごとに答えにバラつきがあります。 同じ記述問題に対する正解が微妙に異なっているのです。

そのため、横に並べて各社の解答を見比べてみると、記述問題で絶対に書かねばならないポイントが浮き彫りになります。 この過去問の模範解答の比較は、東大合格者の多くが実践しています。

代表神田は効果のあった国語勉強法について東大生100人にアンケートをしたところ、各出版社の解答を比べ、さらに「友人や家族や先生と解答について議論すること」が国語力向上に最も役立つという結果になりました。

可能な限り多くの過去問の解答を見比べながら、どこが同じでどこに違いがあるのかを検討し、家族や友達と話し合うことがおすすめです。

2.本番の時間通りに解かない

ここでは、方針を決める目的で過去問を解くときに、どう解くべきか詳しくお伝えします。

繰り返しになりますが、過去問を解く一番の狙いは、「これからの勉強をどう進めるべきか」の指針を得ることです。

そのため過去問を解くのであれば、時間の制限を設けず、さらにスマホや辞書、参考書なども使ってかまいません。 なぜなら、スマホや辞書が提供するのは「知識」ですが、国語という科目では特に思考力、読解力、理解力といった、知識を活用する力が試されるからです。

過去問を通じて受験校が求める「思考力」のレベルを確かめることが一番の目的ですから、過去問を解く時点で足りていない知識を、スマホや辞書、参考書を使って補ってもよいのです。

時間に制限を設けず、スマホなども使えることを前提に過去問と向き合えば、希望する学校が求める「思考力」がどれほど身についているかがわかります。 そして、足りない部分を埋めるために、これから何を勉強するべきかもわかるはずです。

まとめ

受験勉強における過去問の役割は、実力試しではなく道しるべです。

過去問を解くべきタイミングは受験を考え始めたスタート時、今すぐにでも受験する学校の過去問を解きましょう。 制限時間通りに解く必要はありません。 「解く」ことがまだまだハードルが高い場合は、問題と解答解説を見るだけでもかまいません。 方向性を知ることが何より大切です。

過去問は複数の出版社から購入し、解答を見比べて絶対に書かなくてはいけないポイントをおさえることがおすすめです!

関連する他の記事もご覧ください!

この記事を編集した人

東大生がつくる国語特化の個別指導塾ヨミサマ。編集部です。国語のプロフェッショナルとして、国語が苦手な生徒から東大受験対策まで述べ二千人以上を指導してきた経験を記事にしてお伝えします。完全独学で東京大学文科Ⅰ類に合格し、「成績アップは国語で決まる!」著者の神田直樹が監修しています。

桜蔭中学校の国語を徹底解説!

桜蔭中学校の国語を徹底解説!